No som res.

Sobradas razones para afirmar que no existes

La paradoja de la sorites o paradoja del montón de los filósofos megáricos reza así: supongamos que tenemos un montón de mil granos de trigo. Si apartamos los granos uno a uno, ¿en qué punto cesa de ser un montón? ¿Cuándo un montón deja de ser un montón? Algo similar ocurre con el ser humano. ¿Cuándo se deja de ser humano? ¿Cuándo se empieza? ¿Dónde trazamos la frontera? ¿En qué punto somos nosotros si físicamente apenas no existimos, biológicamente estamos siendo continuamente sustituidos y psicológicamente somos incapaces de objetivar nuestro lugar en el mundo? ¿Cómo podemos siquiera considerar que estamos vivos si nos pasamos gran parte de nuestra vida durmiendo o actuando bajo la férula de nuestro piloto automático mental? ¿Cómo afirmar que somos libres si bailamos al son de la química, la genética y la física? En qué nos diferenciamos biológicamente de otras especies vivas, o incluso de una mesa de madera, que en palabras del neurofisiólogo Rodolfo Llinás es indistinguible a nivel físico de un cerebro: este, a diferencia de aquella, tiene la propiedad de creerse vivo como la madera de la mesa tiene la propiedad de quemarse con el fuego.

Por lo general, hay que desconfiar de la sabiduría popular, sobre todo cuando esta se presenta como una formulación aforística, pero en esta ocasión viene a colación una en la que, después de leer lo que viene, depositaréis todo vuestro crédito: «no somos nada».

Un puñado de polvo

Como en esencia estamos compuestos de agua (un 60 %), la mayor parte de nuestros elementos constituyentes son oxígeno, hidrógeno y carbono. En concreto, somos un cubo de oxígeno del tamaño de un televisor pequeño, un ladrillo de carbón, un kilogramo de calcio y una cucharadita de hierro.

También estamos formados por un puñado de otros elementos marginales, algunos de ellos tóxicos e incluso radiactivos: unos gramos de fósforo, potasio, azufre, sodio, cloro, magnesio, hierro, flúor, zinc, silicio, rubidio, estroncio, bromo, plomo, cobre, aluminio, cadmio, cerio, bario, yodo, estaño, titanio, boro, níquel, selenio, cromo, manganeso, arsénico, litio, cesio, mercurio, germanio, molibdeno, cobalto, antimonio, plata, niobio, circonio, lantano, galio, telurio, itrio, bismuto, talio, indio, oro, escandio, tantalio, torio, uranio, samario, berilio y walframio. Este último es el elemento del que albergamos menos cantidad: apenas un cubo de 0,10 milímetros. De algunos de estos elementos ni siquiera se conoce su función específica en nuestro cuerpo, como el rubidio. Sencillamente está ahí, como la burocracia.

No parece, pues, que seamos algo particularmente distinto de lo que nos rodea. Lo único que nos diferencia es, en suma, la proporción de cada uno de los componentes, como en la receta de una tarta.

Cuerpo indistinguible

Sin olvidarnos de la comparación de la tarta, podemos recurrir a otra conocida imagen filosófica similar a la paradoja de la sorites. Todas las moléculas de nuestro cuerpo han sido sustituidas por otras, de modo que somos como la nave de Teseo, la paradoja filosófica basada en una reliquia que al parecer conservaban los antiguos atenienses. Según Plutarco, el filósofo griego del siglo I:

La nave en la que regresaron Teseo y los jóvenes atenienses tenía treinta remos, y Atenas la conservó incluso hasta la época de Demetrio de Falero, pues las viejas tablas se retiraban a medida que se deterioraban, y se colocaba en su lugar madera nueva y más fuerte, hasta el punto de que la nave se convirtió, entre los filósofos, en un ejemplo vivo de la cuestión lógica relativa a las cosas que crecen; unos sostenían que la nave seguía siendo la misma, y los otros respondían que ya no lo era.

La física nos demuestra que la paradoja no es solo cuestión de lógica: verdaderamente estamos siendo sustituidos continuamente por lo que nos rodea, lo que desafía la continuidad de nuestra identidad, como Arnold Schwarzenegger en Total Recall. Las células del cuerpo de cualquier individuo (sea lo que sea que signifique eso a estas alturas) se reemplazan en gran parte al menos una vez al mes, e incluso las que no lo hacen (como las hepáticas, que permanecen más tiempo, o las neuronas, que duran toda la vida) reciclan, reparan y sustituyen sus partes constituyentes (como las proteínas y carbohidratos). Y si alguien tomara todas las células que hemos ido sustituyendo, ¿cuántos yoes podría construir? ¿Cuántos «nosotros» están desparramados por el mundo como un rompecabezas gigante sin resolver? ¿Qué «yo» es más auténtico? Es, de hecho, muy improbable que alguna molécula de nuestro cuerpo adulto tenga más de nueve años de edad. Como el calcetín favorito de Locke, quien reflexionaba si, tras ponerle un parche, continuaba siendo el mismo calcetín. ¿Y si, años después, todo el material del calcetín es reemplazado por parches?

A la dificultad de determinar quiénes somos a nivel físico hay que añadir que, superficialmente, somos como los zombis de The Walking Dead: todas las células de la capa superior de nuestra piel están muertas, al igual que si vistiéramos la túnica negra de la Parca. Un adulto corriente transporta encima de su cuerpo nada menos que dos kilogramos de células cutáneas muertas, de las cuales diariamente se desprenden miles de millones.

O dicho de otro modo: si pudiéramos arrancarnos nuestros átomos con unas pinzas, uno a uno, para apilarlos en un montón de polvo atómico, finalmente ese montón de polvo atómico seríamos nosotros. El cuerpo de un bebé de cuatro kilogramos contiene unos 400.000.000.000.000.000.000.000.000 átomos en su cuerpo. Pero tarde o temprano, en un plazo máximo de 650.000 horas, los átomos se dispersarán silenciosamente y se dedicarán a ser otras cosas del mundo.

Más que entidades físicas individuales, pues, parecemos remolinos energéticos que atrapan cosas de su alrededor y las integran en nuestro cuerpo, estableciendo una línea divisoria arbitraria entre el nosotros y los demás, tal y como explica el biólogo evolutivo Scott D. Sampso en Este libro le hará más inteligente: «En punto de “corte” puede situarse en muchos sitios, en función de la metáfora del yo que elijamos abrazar».

Somos ellas

Podríamos aducir, entonces, que somos seres vivos, aunque ni siquiera haya consenso en la comunidad científica sobre la definición de «vida». Con todo, suponiendo que los animales sean seres vivos cualitativamente superiores al resto de los seres vivos, no parece que nos diferenciemos mucho unos de otros. Tim Spector, profesor de genética epidemiológica del King´s College de Londres, lo resume así en su libro Post Darwin: «los humanos compartimos el 99% de nuestra secuencia de ADN con los chimpancés, de los que nos separamos hace ya 6 millones de años; el 90% con las ratas (100 millones de años), e incluso un 31% con la levadura (1500 millones de años)».

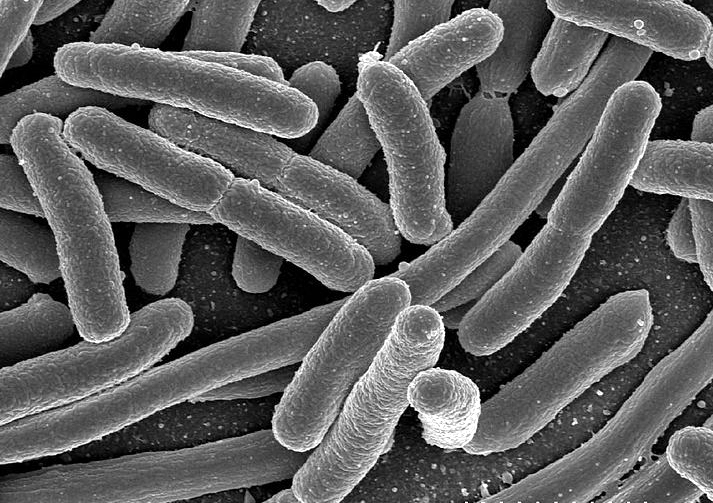

Por si esto fuera poco, los seres humanos parecen funcionar más como receptáculo y transporte de nuestros genes, tal y como explica Richard Dawkins en El gen egoísta. Y, además, la mayor parte de nuestro cuerpo ni siquiera somos «nosotros», sino un universo de bacterias que vive en cada centímetro de nuestro exterior y nuestro interior. Las bacterias que viven en nuestro cuerpo, y se aprovechan de él, superan en número a nuestras propias células constituyentes. La proporción es de más de 10 a 1. En un solo centímetro cuadrado de nuestra piel hallaremos una media de cientos de miles de bacterias. En total, unos 1000 millones en la boca, 10 millones en la axila, 10 millones en las ingles y unos 750 billones de bacterias intestinales pertenecientes a más de 400 especies diferentes.

Si nos centramos en la colonia microbiana que nos produce más rechazo, las bacterias intestinales, entonces el intestino delgado está poblado por 100 millones de células bacterianas por mililitro; y el intestino grueso o colon por 100 mil millones por mililitro. Hay entres seis y siete mil especies diferentes. El peso total de todos estos microbios se ha estimado en más de un kilogramo. Muchos de ellos llevan consigo genes que nos dotan con rasgos y funciones útiles para nosotros, como ayudarnos a asimilar nutrientes, y convertir el resto en excremento que más tarde evacuaremos: un total de cincuenta y cuatro kilogramos de caca al año, de media. Pero la colonia microbiana de nuestra boca puede llegar a ser igualmente extraña a la par que repugnante Fue descubierta por primera vez en el siglo XVII por el comerciante de tejidos y naturalista holandés Anton van Leeuwenhoek, que se rascó una porción de su placa dental y la observó al microscopio, descubriendo «con considerable asombro… muchos animáculos diminutos, que se movían de un modo muy hermoso… tan juntos que parecían un enorme enjambre de moscas o mosquitos». Esta comunidad microbiana bucal tiene unas 600 especies diferentes, y cada vez que mantenemos un largo beso con alguien, intercambiamos cinco millones de bacterias.

Somos más una bacteria que un ser humano. Tenemos 25.000 genes contenidos en nuestras células, pero poseemos 20 veces más de genes no humanos procedentes de las bacterias. En consecuencia, tal vez debamos definir el «yo» como nuestro cerebro, la médula espinal, el torrente sanguíneo, y poco más. Sea como fuere, en nuestro cuerpo vive, o está formado por, más organismos distintos que personas hay en el mundo; incluso por más organismos que números de estrellas encontramos en la Vía Láctea.

|

| Micrografía al microscopio electrónico de barrido de células de Escherichia coli. Foto: Rocky Mountain Laboratories, NIAID, NIH (DP) |

Cuerpo vacío

Imaginemos que a estas alturas todavía no nos importa ser iguales a lo que nos rodea, compartir genes con los animales o descubrir que la mayor parte de nuestra masa la componen bacterias. Entonces deberemos enfrentarnos a otro problema: nuestro cuerpo no existe. Prácticamente no es nada. Está vacío aunque, en apariencia, esté lleno. De hecho, está tan vacío que, si fuera una cueva, produciría eco. Bueno, eso no, pero casi. La razón es que estamos hechos de átomos, y los átomos dejan entre sí enormes espacios en los que no hay nada.

Para entender mejor hasta qué punto el átomo está vacío, la siguiente analogía resulta sumamente gráfica: imaginemos un átomo del tamaño de un estadio deportivo internacional. En tal caso, los electrones se encontrarían en la parte alta de las gradas; se verían tan pequeños como la cabeza de un alfiler. El núcleo del átomo estaría en el centro del campo y tendría el tamaño aproximado de un guisante. Y en el resto del estadio deportivo, nada. Eso es la materia, eso somos. Un estadio. Deportivo. Vacío. Planteémoslo de otro modo para que sea más fácilmente asimilable: el 99,9999999 % del volumen de un átomo es espacio vacío.

Con todo, a pesar de su tamaño, el núcleo del átomo es muy pesado: el 99,9 % de la masa del átomo reside en el interior del núcleo. Los protones son tan minúsculos que cabrían 500.000 millones de ellos en la cabeza de un alfiler. Sin embargo, son enormes si los comparamos con los electrones o los quarks: si los protones y neutrones tuvieran un centímetro de anchura, el diámetro de los electrones y los quarks sería menor que un pelo humano, y el diámetro total del átomo sería mayor que la longitud de 30 campos de fútbol americano, tal y como señalaJoel Levy en 100 analogías científicas.

O tal y como explica Bill Bryson en Una muy breve historia de casi todo: «Los protones forman una diminuta parte del centro del átomo. Son tan pequeños que una pizca de tinta, como el punto de esta “i”, puede contener 2.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000».

No somos nadie

Para demostrar que individualmente somos poca cosa, pero que también lo somos colectivamente, es conveniente reflexionar un momento sobre lo siguiente: si una ciudad con la densidad demográfica como la de Madrid creciera hasta alcanzar el tamaño de España, podría albergar a toda la humanidad, siete mil millones de individuos, y sobraría espacio. Toda la humanidad, apiñada como en una melé de rugby, apenas ocuparía una pequeña sección del interior del cañón del Colorado. El problema de la superpoblación no tiene que ver con el espacio que ocupamos, sino con los recursos que consumimos. Repetiremos el ejercicio con otro ejemplo que refiere Cristina García-Tornel en su libro Compendio general e innecesario de cosas que nunca pensó que le fueran a importar, empleando Tenerife como ejemplo: «Si tenemos en cuenta que la población mundial es de 7000 millones de personas y que cada uno de nosotros ocupa un área de 0,15 metros cuadrados, significa que, si nos juntamos, unos con otros, bien pegados, rellenaríamos un área de 1050 kilómetros cuadrados. Es decir, la humanidad entera ocuparía un poco más de la mitad de la isla de Tenerife».

Si como grupo no somos nada, nuestra historia tampoco reviste importancia desde un punto de vista cosmológico. Por ejemplo, si toda la historia del universo, desde el Big Bang hasta el momento actual, se comprimiera proporcionalmente en un año, produciéndose así el Big Bang el 1 de enero, la vida en la Tierra no aparecería hasta el 30 septiembre. Los primeros primates, el 30 de diciembre. La historia de la humanidad comenzaría 21 segundos antes de las 00:00 del 31 de diciembre, tal y como ha explicado Carl Sagan en su libro Los dragones del Edén. Toda la historia escrita tiene solo 14 segundos. Jesús de Nazaret nació hace 4 segundos.

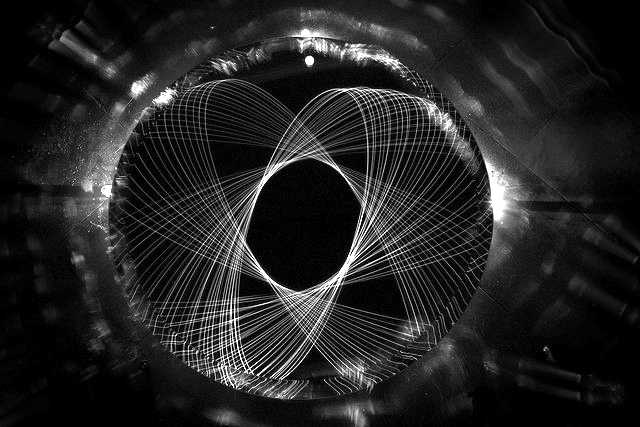

|

Representación artística de un átomo. Foto: Carlos Adampol (CC). |

Cerebro tonto

Gran parte de lo que vemos y procesamos a través de nuestro cerebro constituye una ilusión, lo cual invalida parcialmente la máxima «ver para creer». Natural que esta idea desafíe nuestro sentido común, porque a su vez en un sentido poco común: después de todo, solo vemos el 1% del espectro electromagnético y oímos el 1% del espectro acústico. Los rayos X, los rayos gamma, la luz infrarroja o la ultravioleta son completamente invisibles para nosotros. A decir verdad, nuestros ojos solo detectan el rojo, el verde y el azul, tal y como explica el físico teórico Michio Kaku en su libro El futuro de nuestra mente:

Eso significa que nunca hemos visto el amarillo, el marrón, el naranja ni muchos otros colores. Esos colores existen, pero nuestro cerebro solo puede hacerse una idea aproximada de cada uno de ellos combinando en distintas proporciones el rojo, el verde y el azul.

Además, gran parte de lo que vemos se lo inventa alegremente nuestro cerebro, modificando las instantáneas de la realidad como si dispusiera de un sofisticado PhotoShop. Ello se debe a que, si bien nuestro ojo sería como una cámara fotográfica de decenas de megapíxeles, no hay forma de enviar toda esa información al cerebro. Además, en caso de que se enviaran los aproximadamente 70 gigabytes de información que registra el ojo en cada segundo (es decir, 3500 veces la capacidad de transmisión de datos una conexión de ADSL de 20 megabytes), el cerebro sería incapaz de procesar tal caudal de información (actualmente, aún suponiendo el 2% de nuestro peso corporal, el cerebro ya consume un 20% de nuestra energía total; y en el caso de los recién nacidos, el consumo es de un 65% de la energía total del bebé).

A causa de estas limitaciones fisiológicas, el cerebro se queda con una fracción de la realidad, comprime las imágenes como comprimimos un JPG. Descarta los detalles que no considera relevantes. Por ejemplo, si situamos un dedo frente a nuestros ojos, el dedo se verá muy nítido, pero el resto de la escena que queda detrás quedará borrosa: ese desenfoque es la información que el cerebro descarta en ese instante. Esta simplificación de lo que registra nuestros sentidos es la razón por la que somos tan proclives a las ilusiones ópticas o acústicas, y en general somos víctimas de gran parte de los trucos de magia de David Copperfield. También deberíamos contemplar continuamente una gran mancha negra delante de nuestros ojos, que es el punto ciego de nuestra visión de resultas de la ubicación del nervio óptico en la retina, pero el cerebro la disimila calculando un promedio.

Incluso al observarnos en un espejo, lo que vemos no somos exactamente nosotros, como si el reflejo especular nos mostrara una suerte de doppelgänger, de modo que estamos incapacitados para saber cómo somos en realidad, tal y como resume Michio Kaku:

Para empezar, me veo con una mil millonésima de segundo de retraso, porque ese es el tiempo que un haz de luz tarda en salir de mi cara, llegar hasta el espejo y volver hasta mis ojos. Además, la imagen que veo es un promedio de miles de millones de funciones de onda. Sin duda se parece a mi imagen, pero no es exacto.

En términos generales, nuestros sentidos reciben unos diez millones de bits de información por segundo, pero tal y como señala Jennifer Ackerman en Un día en la vida del cuerpo humano: «conscientemente solo procesamos entre siete y cuarenta bits».Timothy Wilson, de la Universidad de Virginia, emplea otra métrica en Strangers to Ourselves para señalar que nuestra mente es capaz de asimilar en un momento dado once millones de informaciones, pero que solo somos conscientes de cuarenta. La mente consciente tiene una capacidad de procesamiento 200.000 veces menor que el inconsciente, según Ap Dijksterhius, Henk Aarts y Pamela K. Smithen el estudio «The power of the Subliminal, publicado en The New Unconscious». Y, además, como añade Daniel Gilbert, psicólogo de Harvard, nuestras mentes divagan durante el 46% del tiempo, tal y como sugirió en su artículo de Science «A Wandering Mind Is an Unhappy Mind». O como afirma David Di Salvo en su libro Qué hace feliz a tu cerebro, «la mayoría de nosotros pensamos en cosas distintas de las que estamos haciendo, en un porcentaje de un 30 a un 50 por ciento, durante nuestro estado de vigilia». O sea, que vestimos ropajes de zombi y pensamos como zombis.

Zombis propensos a la locura, habría que añadir. Porque nuestro cerebro, situado en lo alto de nuestro cuerpo, pendular, expuesto a la intemperie, es propenso a funcionar mal tras una contusión o incluso un ascenso mínimo de temperatura, tal y como escribe Edward O. Wilson en su libro Consilience: «la cabeza es un globo frágil e internamente licuescente, en equilibrio sobre un delicado eje de hueso y músculo, en cuyo interior el cerebro es vulnerable y la mente se puede aturdir o incapacitar con frecuencia». No en vano, algunos estudios sugieren que, en el transcurso de una vida, casi la mitad de la población mundial se enfrentará a brotes de una enfermedad mental, desde la esquizofrenia hasta el trastorno obsesivo-compulsivo, pasando por el trastorno bipolar, como ha señalado el psicólogo Gary Marcus en un libro en el que trata de demostrar lo chapuzas que es cerebro en términos generales, Kluge: «Existe una gran regularidad en las formas en que la mente humana se viene abajo, y ciertos síntomas, como la disforia (tristeza), la ansiedad, el pánico, la paranoia, los delirios, las obsesiones y la agresividad descontrolada, reaparecen una y otra vez».

Los recuerdos de nuestro pasado en realidad son reconstrucciones, no auténticos reflejos de lo que aconteció, con independencia de que nos hayamos emocionalmente involucrados o estemos completamente seguros de que las cosas pasaron tal y como recordamos. A veces, estas distorsiones se producen en pequeños detalles, como quién hace más la colada en casa; pero otras veces reconstruimos recuerdos completos y traumáticos con un gran número de detalles falsos, como un episodio de violación en nuestra infancia que en realidad nunca tuvo lugar, tal y como explica David Linden El cerebro accidental. Empleando una analogía, si nuestra memoria fuera una biblioteca, a menudo estaría sacudida por terremotos, un díscolo bibliotecario cambiaría volúmenes de sitio, y cuando nosotros mismos extrajéramos un volumen concreto, entonces tal volumen se modificaría o arrastraría fragmentos de otros volúmenes. Cuantas más veces recuperamos un volumen, menos polvo y deterioro acumulará, y más fácilmente accederemos a su contenido, pero incluso así puede que el lugar donde nos encontremos en ese instante influya en cómo recordamos: por ejemplo, es más fácil recordar algo en el lugar donde lo hemos aprendido.

Nuestra lógica dista mucho de ser impecable porque nuestro cerebro no evolucionó expresamente para resolver problemas de lógica, sino para sobrevivir en un contexto prehistórico. Como nuestro cerebro está jalonado de parches evolutivos, unos sobre otros de otros, como en un palimpsesto, solemos forjarnos nuestras creencias y convicciones a través de datos arbitrarios e irrelevantes que quedan anclados en nuestra mente, a modo de virus. Nuestro lenguaje también es un caos, no sabemos hablar sin trabarnos de vez en cuando, nuestras palabras y oraciones son ambiguas; nuestros idiomas no son sistemáticos y regulares, sino producto de azarosas combinaciones léxicas y tendencias sociales.

De hecho, lo que llamamos personalidad ni siquiera es algo fijo, coherente e individual: más bien somos múltiples actores representando una obra de teatro, tal y como explica la investigadora Rita Graham en su obra Multiplicidad. Es nuestra forma de adaptarnos a las nuevas situaciones, así que, en palabras de la psicóloga Patricia Linville, de la Universidad de Duke, cuantas más «personalidades tributarias poseamos», mejor dotados estaremos para enfrentarnos a las situaciones inesperadas. O parafraseando a Miguel de Unamuno: cuando dos personas se encuentran no hay dos, sino seis personas: una es como uno cree que es, otra como el otro lo percibe y otra como realmente es; esto multiplicado por dos da seis. Ya dijo Montaigne que entre nosotros y nosotros mismos hay la misma diferencia que entre nosotros y los demás.

Marionetas

A pesar de los escritos optimistas del físico matemático Roger Penrose, plasmados en obras como La nueva mente del emperador, en los que se defiende que la conciencia humana es no-computacional, y no se puede describir como otros aspectos del ser humano, no disponemos de la suficiente evidencia como para verter tal afirmación. Puede que los procesos cuánticos estén implicados en la conciencia y, por ende, en el libre albedrío, pero de ello solo puede derivarse que seremos incapaces de determinar la posición, velocidad y energía de todas las partículas que nos constituyen. Es decir, que estaremos incapacitados para predecir nuestro futuro. En otras palabras, un sistema dentro de otro sistema no puede calcular ese sistema. No obstante, que seamos incapaces de calcular lo que haremos dentro de una hora no significa que ello no esté determinado por la física, y por tanto el libre albedrío solo constituya una ilusión cognitiva más. Es muy probable, pues, que todo nuestro comportamiento sea resultado del Big Bang, como si nuestras neuronas fuesen bolas de billar impulsadas por una Gran Tacada.

Lo cual queda atrozmente simplificado en un experimento de 1985 realizado por Benjamin Libet, en el que se solicitaba a personas que miraran un reloj y anotasen con precisión el momento en que decidían mover un dedo. Los escáneres de electroencefalografía revelaron el instante exacto en que se tomaba esa decisión. Al comparar ambos tiempos, existía una discrepancia: el cerebro había tomado la decisión aproximadamente 300 milisegundos antes de que la persona tomara conciencia de ella. Es decir, que a veces el cerebro toma decisiones con antelación, sin la participación de la conciencia, y después trata de disimularlo haciéndonos creer que la decisión fue consciente, tal y como lo ha explicado Michael Sweeney: «Los resultados de Libet sugerían que el cerebro sabe lo que una persona decidirá antes que la persona […] El mundo debe reevaluar no solo la idea de que los movimientos se dividen entre voluntarios e involuntarios, sino la propia noción de libre albedrío».

Un desfase de un cuarto de segundo se nos antoja una cantidad de tiempo despreciable, pero constituye una eternidad si tenemos en cuenta que los impulsos nerviosos solo tardan una décima de segundo en llegar desde la cabeza hasta el dedo gordo del pie. Lo que también implica que la conciencia no es una corriente fluida, sino más bien una serie de imágenes que adquieren apariencia de continuidad después de que nuestro cerebro complete los huecos; sobre todo cuando hay un exceso de estímulos, tal y como ha escrito el neurocientífico de Caltech Christof Koch: «Hasta una imagen que golpea la retina una décima de segundo después de otra puede bloquear la percepción consciente de la imagen anterior».

A pesar de ello, continuamos pensando que nuestras decisiones son nuestras, como si viviéramos excluidos de la física circundante, inventándonos toda clase de agentes que rompan las cadenas causales, tal y como ha denunciado el filósofo Robert Kane: «Los libertaristas han invocado centros de poder transempíricos, egos inmateriales, yoes nouménicos, causas inobjetivables, y toda una letanía de otras instancias especiales cuyas operaciones no quedaban muy claramente explicadas».

Sea como fuere, aunque exista un resquicio en la física por el que pueda colarse un hálito de libre albedrío, aún habría que abordar las cadenas que nos impone el cóctel neuroquímico que tamiza todo lo que hacemos y pensamos, como la varilla de virtudes que controla a una marioneta, tal y como apunta Steven Johnson en La mente de par en par:

La insensibilidad al rechazo y la confianza social de la serotonina; el empuje exploratorio y la búsqueda sin placer de la dopamina; la irregularidad del cortisol; la felicidad «oceánica» de la endorfina; el impulso de la oxitocina para crear vínculos emocionales; la brusca subida de la adrenalina.

En cualquier caso, poco importa dirimir hasta qué punto somos conscientes o libres si nos pasamos gran parte de nuestra vida dormidos, literalmente. El tiempo que permanecemos dormidos anualmente equivale a 122 días, una tercera parte de nuestra vida, si es que a estas altura alguien tiene claro qué es la vida y, en cualquier caso, si estamos despiertos cuando ponemos en funcionamiento el piloto automático. La vida es sueño, máxime si tenemos en cuenta que la mayoría de nosotros sueña cinco veces en cada período de sueño de ocho horas, lo que supone alrededor de 1825 sueños al año. Una cifra para esgrimir enérgicamente frente a los que consideran que conectarse a entornos virtuales no es vivir de verdad. El argumento perfecto para tomar la píldora roja y entrar en Matrix. Para siempre.

No somos el centro de nada

Por si todo lo anterior fuera poco, nuestros átomos no son nuestros, sino que fueron originados en la barriga de una estrella lejana. Muy lejana, de hecho, porque el universo es tan gigantesco que cuesta creer que nosotros seamos algo más que una brizna de hierba.

Concretamente, el universo visible tiene un millón seiscientos mil millones de millones de millones de kilómetros de anchura o 150.000 años luz (con una edad aproximada de 13.800 millones de años). Es una distancia que somos incapaces de cubrir pero, aunque lo hiciéramos, no llegaríamos a ningún borde o límite: el universo se curva sobre sí mismo de un modo inimaginable, de manera que llegaríamos de nuevo al mismo punto de partida. Como si estuviéramos atrapados en una esfera de más de tres dimensiones en cuyo exterior no hay nada porque ni siquiera tiene sentido el término «exterior o fuera del universo». En realidad una esfera es solo una de las tres formas posibles de nuestro universo. Las otras dos son una silla de montar hiperbólica y una forma sin apenas curvatura.

Además, a pesar de que no somos capaces de percibirlo, el tiempo transcurre más o menos deprisa en función de dónde nos encontremos y a la velocidad a la que viajemos. Por eso, la cola de un perro envejece más lentamente en relación al propio perro (aunque sea a nivel infinitesimal), porque la cola no deja de agitarse (sobre todo si el perro está contento). Las asimetrías temporales significativas se producen desarrollando grandes velocidades: por ejemplo, los astronautas que formaban la tripulación de la misión espacial soviética Mir EO-3 permanecieron un año en órbita, yendo siempre a 8 km/s, pero al aterrizar solo tenían una diferencia de tiempo respecto a los humanos que permanecimos en la Tierra de 0,01 segundos. Sin embargo, si un hermano gemelo viajara a una velocidad equivalente al 0,6 de la velocidad de la luz hasta un lugar que se encuentre a seis años luz de distancia, al regresar sería cuatro años más joven que el hermano gemelo que se quedó en la Tierra. Mejor que cualquier tratamiento antiaging.

La altura también influye en esta desincronización temporal. A mayor altitud en la Tierra experimentaremos menos gravedad, y por tanto una dilatación temporal menor. Si permanecemos mucho tiempo en la cima de un rascacielos o una montaña, al bajar seremos un poco más viejos que quienes están en el suelo, más próximos a la fuente de la fuerza de la gravedad. Hablamos, naturalmente, de asimetrías muy pequeñas: viviendo 79 años en la azotea del Empire State Building, a 380 metros de altitud, perderíamos 0,000104 segundos de nuestro tiempo con respecto a alguien que viviera a ras de suelo. Pero la superficie de Marte es tres años más vieja que la de la Tierra debido al a dilatación temporal gravitatoria.

Un lugar donde experimentar de forma asombrosa esa dilatación temporal sería en la superficie de una estrella de neutrones: estrellas con una gran masa, hasta el punto de que un pedazo de estrella de neutrones del tamaño de un terrón de azúcar pesa tanto como toda la humanidad en conjunto. En tales condiciones de gravedad, un observador en el espacio experimentaría 60 minutos por cada 65 minutos del que permanece en la estrella de neutrones. Estaríamos aplastados hasta límites insoportables para la vida, pero teóricamente ganaríamos 5 minutos de vida por hora; y de añadidura, una gravedad tan poderosa también evitaría el problema de que nuestro cuerpo fuera en un 99% vacío: nuestros átomos se comprimirían hasta que prácticamente ocuparan el tamaño del núcleo. Nuestro tamaño, eso sí, sería microscópico: si el Sol consiguiera aplastarse hasta adquirir la densidad de una estrella de neutrones, ocuparía el mismo volumen que el Everest (actualmente, a efectos comparativos, el diámetro del Sol es cien veces el de la Tierra).

Todo es tan enorme que cuesta imaginar la ingenuidad del ser humano cuando se cree el centro del universo. Uno de los primeros seres humanos que empezó a advertir el error fue Nicolás Copérnico, que plasmó sobre papel su teoría heliocéntrica entre el 1510 y el 1514. Tardó mucho tiempo en publicar su tratado De revolutionibus orbium coelestium (1543) por temor a recibir represalias de la iglesia, partidaria de que era la Tierra el centro del universo. Más tarde, Charles Darwin hizo lo propio con el ser humano, reduciendo su categoría a la de una especie más; y más tarde lo hizo Werner Heisenberg, poniendo en entredicho la realidad material y hasta el principio de causalidad.

Todo es tan inabarcable y nosotros somos tan insignificantes que si viajáramos en nuestro coche a 193 km/h ininterrumpidamente por una hipotética autopista imaginaria, tardaríamos 2497 años en llegar a Neptuno, que todavía se encuentra en el sistema solar. La máxima velocidad desarrollada por tecnología humana es algo más de 250.000 km/h, marca obtenida por la nave Helios 2. Una tecnología aún sin probar denominada propulsión nuclear de pulso (que básicamente consiste en hacer explotar una bomba atómica debajo de la nave cada segundo) apenas nos permitiría desarrollar una velocidad equivalente al 5% de la velocidad de la luz (que es 300.000 km/s). Y la luz, para llegar a la estrella más cercana a nosotros, Próxima Centauri, tardaría 4,22 años:Helios 2, sin embargo, tardaría 18.000 años en llegar allí. La Vía Láctea alberga cientos de miles de millones de estrellas (necesitaríamos 4000 años para nombrarlas todas, suponiendo que pronunciáramos sus nombres a razón de uno por segundo). Y la Vía Láctea forma parte de los 140.000 millones de galaxias que posiblemente existen en el universo visible. El astrofísico Bruce Gregory calculó que si las galaxias fueran guisantes, habría suficientes para llenar un gran estadio deportivo.

Y no importa que no nos movamos voluntariamente, porque seguimos viajando por el universo a velocidades inimaginables. En 1929, el astrónomo Edwin Hubble descubrió que todas las galaxias se alejaban de la Tierra y de las demás galaxias, y que además lo hacían a velocidades directamente proporcionales a la distancia mutua. En honor a Hubble, lanzamos al espacio un telescopio llamado también Hubble que tiene una resolución de 0,085 arcosegundos (el equivalente a leer la inscripción de una moneda pequeña a dos kilómetros de distancia), con la que hemos confirmando que el universo no deja de expandirse. Eso origina nuestro movimiento, porque formamos parte de una carambola de engranajes que nos impulsa de un lado para otro tal que así: además de girar sobre sí misma a 1.000 km/h (en un punto medio de su superficie), la Tierra describe una órbita alrededor del Sol a una velocidad superior a los 107.000 km/h respecto al Sol, tal y como explican Brian Cox y Jeff Forshaw en ¿Por qué E=MC2?:

«Si te vas a la cama por la noche y duermes ocho horas, cuando te despiertes habrás recorrido más de 800.000 kilómetros». Pero el movimiento no acaba aquí: el Sol, con la Tierra alrededor, se desplaza por la Vía Láctea a unos 780.000 km/h. Además, la propia Vía Láctea viaja a 900.000 km/h en dirección al centro de los cúmulos de la constelación de Virgo, que a su vez se desplazan a una masa mayor, Acuario, a 1.400.000 km/h.

¿Más? De toda la materia del universo visible, solo un 4% es materia normal, como la materia de la que están formadas todas las cosas que conocemos. Un 23% está hecho de materia oscura (invisible), que los físicos intuyen que existe pero no saben lo que es. El 73% restante, es decir, casi toda la materia del universo, es energía oscura, que también es invisible, y tampoco sabemos qué es. Tal y como ha observado el físico Walter Lewin en Por amor a la física: «La conclusión es que ignoramos qué es el 96% de la masa/energía del universo».

Y quién sabe si estamos rodeados de infinitas copias de todo cuanto conocemos en diversas dimensiones, algunas de ellas desarrollando instantes y acciones que nunca hemos experimentado nosotros. O tal vez todo, nosotros incluidos, solo somos una simulación generada por un superordenador (o somos reales y todas las especies extraterrestres de mayor inteligencia que la nuestra han decidido convertir sus mentes a bits para vivir en un universo generado por un superordenador en el que puedan evitar la inminente destrucción del universo, el Big Crunch, ralentizado hasta casi el infinito el reloj subjetivo del superordenador). El cualquier caso, un día el universo se acabará, y ya no importará lo pensemos al respecto.

Ni siquiera que, a pesar de todo lo escrito, oh, aún nos creemos el centro de la creación.

Sergio Parra, Tú no eres tú, jot down, 20/07/2014

Sergio Parra, Tú no eres tú, jot down, 20/07/2014

Comentaris