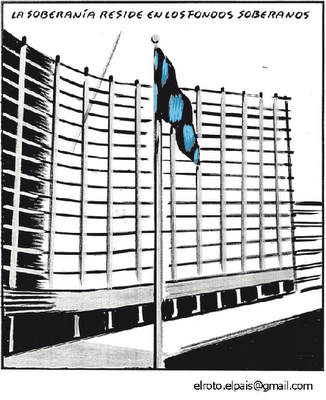

La sobirania nacional avui en dia.

Vivimos con la sensación de ser gobernados por otros. Poderosas

presiones exteriores —desde la dudosa autoridad de los mercados hasta el

creciente intrusismo de la comunidad internacional, pasando por los

actuales desequilibrios de la Unión Europea que han instaurado una

hegemonía alemana o el simple hecho de la afectación, el contagio y la

mutua exposición que forman parte de nuestra condición global— parecen

convertir el ideal de autogobierno democrático en una promesa que las

actuales condiciones no permiten cumplir. El mundo de Westfalia (los

Estados autosuficientes, la soberanía de los electores) ha sido útil

para la construcción de una legitimidad democrática que distinguía entre

lo interior y lo exterior, entre las libres decisiones propias y las

ilegítimas injerencias externas, pero en un mundo interdependiente —más

aún en la Europa integrada— solo se pueden mantener estas categorías

políticas si aciertan a transformarse profundamente.

Esta nueva constelación obedece a procesos de alcance global y a la

propia dinámica de la integración europea, fenómenos ambos que responden

a la creciente interdependencia entre las sociedades y a la necesidad

de gobernar de algún modo estas realidades. En el plano global se va

configurando una opinión pública mundial más vigilante y una comunidad

internacional más intrusiva, con errores por exceso (como la invasión de

Irak en 2003) o por defecto (las dudas frente Siria en estos momentos,

por ejemplo). En lo que se refiere a la Unión Europea, basta un examen

del vocabulario dominante para entender que la autodeterminación en el

formato habitual es una cosa del pasado: no hacemos otra cosa que hablar

de supervisión, coordinación, armonizaciones, riesgos compartidos,

intervención, exigencias, vigilancia, pactos vinculantes, créditos,

regulación, salvamentos, disciplina, sanciones…

¿Cómo podemos calificar este nuevo escenario? De entrada, deberíamos

evitar la generalización que valora toda injerencia como algo negativo y

democráticamente inaceptable. Se trata de un fenómeno ambivalente,

positivo en unos casos y negativo en otros, como casi todo lo humano. El

modo como se impone la austeridad en Europa es un ejemplo de erosión de

nuestra comunidad democrática, mientras que la actual vigilancia

democrática sobre Hungría constituye un deber para salvaguardar los

valores de la Unión Europea.

Comencemos por lo positivo. La idea de que hay deberes entre las

naciones es un hecho y un valor del que se deducen no pocas

instituciones, reglas comunes y derecho vinculante. La realidad de

nuestros destinos compartidos nos sitúa frente a nuevas

responsabilidades. En la medida en que se intensifica la

interdependencia, los deberes de justicia dejan de estar circunscritos

al marco único del Estado nacional.

Esta emergencia de nuevos deberes es especialmente intensa en la

Unión Europa, cuyos miembros tienen cada vez menos “asuntos interiores”.

Los Estados miembros deben abrir sus democracias a los ciudadanos y los

intereses de otros Estados miembros. La soberanía, en su momento un

medio de configuración de sociedades democráticas, solo transformada y

compartida sirve hoy para encontrar ámbitos de decisión que aúnen

eficacia y legitimidad democrática. En un mundo interdependiente, hemos

de pasar de una soberanía como control a una soberanía como

responsabilidad. Con todas las garantías que sean necesarias, el mismo

argumento que se ha desarrollado para legitimar la protección de las

poblaciones frente a la violencia, debe avanzar también cuando se trata

de riesgos económicos que pueden tener efectos catastróficos sobre las

personas.

La otra cara de la moneda de esta nueva intromisión es que no la

hemos situado todavía en un contexto de justa reciprocidad. De ahí que

haya mucha asimetría, presión, discrecionalidad sin reglas o simple

amenaza. El problema que esto plantea es cómo superar la escasa

consideración que prestan los Estados miembros al impacto que sus

decisiones tienen sobre los demás, que para respetar la democracia de

unos (el respeto, pongamos, al electorado alemán), se desentiendan

irresponsablemente de lo que podríamos llamar “daños colaterales de la

propia democracia”.

Ser responsable únicamente respecto del propio electorado puede ser

una forma de irresponsabilidad cuando se dañan intereses de otros que de

algún modo forman parte de los nuestros. ¿Actúa conforme a los

principios democráticos Angela Merkel cuando pretende asegurarse la

reelección a costa de graves daños sociales en los países con los que

comparte un proyecto de integración y una larga trayectoria de

cooperación? Del mismo modo que ciertas empresas externalizan parte de

su trabajo en otros lugares del mundo con salarios mínimos y escasos

derechos (de lo que acaba de ser una trágica ilustración el accidente de

una fábrica textil en Bangladesh), tampoco es justo que Alemania

asegure su Estado de bienestar imponiendo cargas que erosionan el

contrato social en otras democracias europeas.

Así pues, el mutuo condicionamiento, el “gobierno de los otros”, es

un hecho que plantea oportunidades de democratización, pero también

amenazas desde el punto de vista de la justicia. ¿Cuáles son las

condiciones para que lo inevitable sea además justo? Fundamentalmente se

trata de introducir criterios de reciprocidad en unas relaciones que

actualmente están regidas por la asimetría y la unilateralidad. El nuevo

lenguaje de la interdependencia, especialmente en el seno de la UE,

debería estar articulado por conceptos como deliberación, equilibrio,

mutualización, solidaridad, autolimitaciones, confianza, compromisos,

responsabilidad… En este sentido, por ejemplo, tiene plena lógica la

reivindicación de los países de la periferia europea de que las

exigencias de austeridad hacia ellos dirigidas se vean equilibradas por

el impulso de Alemania a su demanda interna, de que la responsabilidad

vaya de la mano de la solidaridad.

La democracia implica una cierta identidad de los que deciden y los

que son afectados por esas decisiones. Respetar este criterio significa

que son inaceptables los efectos de las decisiones de otras naciones si

no hemos tenido la oportunidad de hacer valer nuestros asuntos en “su”

proceso de decisión y si no hemos estado dispuestos, recíprocamente, a

tomar en consideración a otras ciudadanías en nuestras decisiones. Todos

estamos obligados redefinir los propios intereses incluyendo en ellos

de alguna manera los de nuestros vecinos, especialmente cuando nos

vincula con ellos no solo la cercanía física o la interdependencia

general, sino la comunidad institucional, como es el caso de la Unión

Europea. Precisamente el fracaso de la Unión a la hora de solucionar la

actual crisis económica se debe al desfase entre los instrumentos

políticos y la naturaleza de los problemas, a que los Estados han sido

incapaces de internalizar las consecuencias de la interdependencia,

continúan imponiéndose externalidades unos a otros y son incapaces de

regular las formas transnacionales de poder que se escapan de su

control.

Se acabaron los espacios delimitados de la soberanía: tenemos que

irnos acostumbrado a que nos digan lo que tenemos que hacer, lo que

únicamente resulta soportable si también nosotros podemos intervenir en

las decisiones de los otros. Una cosa es que esas intervenciones hayan

de estar justificadas y equilibradas por una lógica de reciprocidad y

otra que podamos volver a una relación de sujetos soberanos.

¿Por qué tenemos que pagar las consecuencias del despilfarro de

nuestros vecinos? ¿Qué derecho tienen otros a decirnos lo que hemos de

hacer? Dos preguntas que sintetizan nuestra actual desorientación porque

la distinción entre nosotros y ellos ha dejado de ser evidente y

operativa cuando nos beneficiamos y nos perjudicamos unos a otros.

Deberíamos aprovechar esta constelación para dar una forma democrática y

justa a tales interdependencias, lo que podría quedar formulado en un

nuevo derecho a la autodeterminación transnacional en el que el

“nosotros” que se gobierna incluya de alguna manera a otros.

Daniel Innerarity, El gobierno de los otros, El País, 23/05/2013

Comentaris