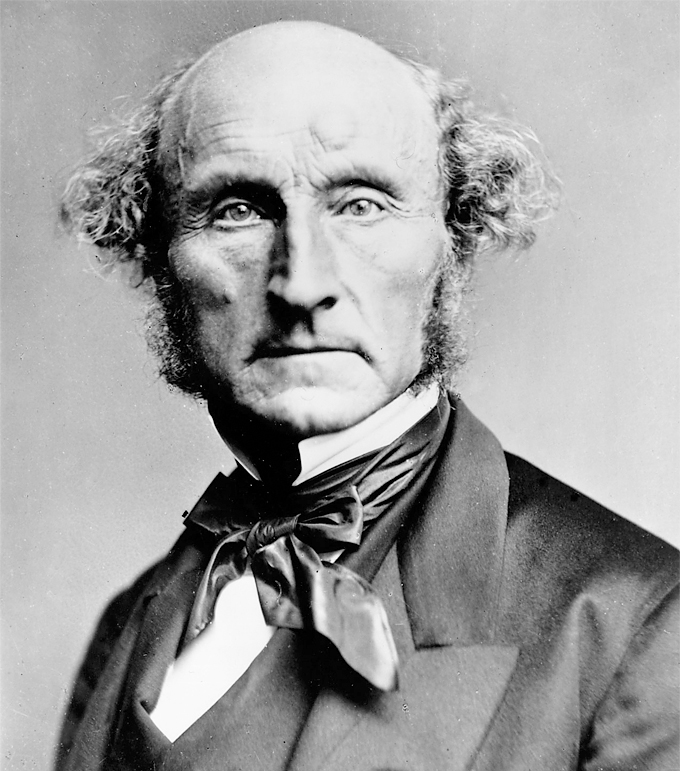

Stuart Mill, democràcia i educació.

¿Puede haber democracia si el pueblo no está educado para salvaguardarla? ¿Es necesario que los gobiernos promuevan la formación moral de su ciudadanía? ¿Por qué es importante la libertad en un régimen democrático? ¿Y cómo se combina eso con un sistema representativo, donde solo unos pocos nos gobiernan? Algunas de estas preguntas las hemos discutido en nuestro país en varias ocasiones. Las primeras dos las tratamos cada vez que tenemos algún tipo de reforma en la ley de educación y nos planteamos cuál debería ser la relación del Estado con la educación. Tanto izquierda como derecha son militantes en esta cuestión —recuérdese la polémica sobre Educación para la Ciudadanía—. Las segundas dos preguntas, más genéricas, tocan el tradicional debate entre los fundamentos liberales y democráticos o de autogobierno en una sociedad.

|

| John Stuart Mill |

John Stuart Mill (1806-1873) fue uno de los primeros pensadores en tratar estos asuntos. Pensador precoz, político liberal, filósofo y escritor, fue una de las mentes más preclaras de su tiempo. Evolucionando desde el utilitarismo clásico hacia una revisión «perfeccionista» del mismo, Stuart Mill ofrece interesantes respuestas a los dilemas clásicos sobre el buen gobierno y la representación. Respuestas que han tenido una gran influencia en la teoría política posterior y que edificaron una concepción del ser humano como un ser capaz de conseguir un desarrollo armónico sobre la base de una sociedad libre y educada. En este artículo os ofrezco un repaso por algunos de los puntales de su pensamiento y de su concepción de la democracia. Para un lector atento no será difícil ver como muchas de sus ideas todavía imperan y se discuten, aunque sea implíticamente, en el debate político.

El fin de la igualdad del placer

Una de las primeras contribuciones de Mill al pensamiento político fue la revisión del utilitarismo plateada por Jeremy Bentham. El hecho que más le preocupaba al pensador inglés era era que el utilitarismo adoptaba una visión muy baja de la vida humana. Bentham concibía al hombre como un ser susceptible de placeres y dolores y que se movía en parte por las distintas formas de su propio interés y por las pasiones, en parte por simpatías y antipatías. Sin embargo, para Mill esto no distinguía una vida apropiada para animales o para los hombres. En respuesta a esto, Mill introdujo una distinción cualitativa entre los placeres. Algunos placeres, ante todo los mentales y espirituales (las artes, la filosofía…), pasaron a ser superiores en sí mismos a los placeres del cuerpo. De esta manera la felicidad no solo requeriría una vida de placer sin dolor, sino también el logro de los placeres superiores, aun a costa de dolor y del sacrificio de los placeres inferiores.

Para Mill la existencia de placeres diferenciables proviene de que el ser humano tiene valores que son en sí mismos superiores, justo lo que llevaba a un tipo de placer intrínsecamente mejor. Por lo tanto, como sintetizó él mismo: «Es mejor ser Sócrates insatisfecho que un cerdo satisfecho». Una distinción importante por las tres implicaciones que tiene para su pensamiento político.

En primer lugar, la diferenciación de placeres está relacionada con su teoría del progreso humano. Una sociedad en que el pueblo busca los goces superiores está más avanzada en su civilización. De este modo, la promoción de la búsqueda de los placeres superiores es al mismo tiempo la promoción del avance de la sociedad. En segundo lugar, el cultivo de los placeres superiores requiere libertad social, de modo que solo una sociedad libre puede ser realmente civilizada. Finalmente, los hombres pueden vivir unidos de manera más justa en la medida en que busquen los placeres superiores y no los inferiores.

Esto es un cambio relevante respecto al núcleo del utilitarismo. Pese a que su esencia se mantiene, ya que considera que son correctas aquellas acciones, individuales o sociales, que producen la mayor felicidad del mayor número, sus cimientos han sido modificados. Así el problema de identificar el buen gobierno queda resuelto; el mejor gobierno será aquel que sea más «progresista», que más promocione esos placeres superiores estrictamente humanos. Igual que los rasgos de carácter personal son más plenos así, los mismos rasgos son necesarios para alcanzar la mejor forma de organización política.

No debería olvidarse que el utilitarismo clásico, con la asunción de que es igual de valioso el placer que se deriva de leer un libro que de ver un partido de fútbol, tiene un radical fundamento democrático. Si todos los placeres pesan igual, todos los intereses deben contar lo mismo (los utilitaristas clásicos fueron los primeros en pedir sufragio universal). Sin embargo, para Stuart Mill el gobierno no solo existe para producir el máximo de ese tipo de placer que prefieran sus ciudadanos. Ahora el gobierno tiene la responsabilidad de educar a sus ciudadanos de modo que busquen los placeres más elevados. La educación moral es, por tanto, una de las responsabilidades de la buena sociedad.

Para Stuart Mill el individuo es anterior al Estado, en la buena tradición del liberalismo contractualista. Sin embargo, lo anterior no es el individuo tal como es ahora, sino el individuo como puede llegar a ser con una educación apropiada en la sociedad bien organizada. Esto no significa que Mill considerase una pauta de vida humana que debiera servir de modelo para todos los hombres. Para él había una gran variedad de potenciales en el hombre y la sociedad debe propiciar las condiciones en que cada quien pueda desarrollar sus talentos especiales, poniéndolos a disposición de la comunidad. Sin embargo, el mejor modo en que el hombre podrá hacerlo será si cuenta con la oportunidad de emplearlos activamente. De ahí que la libertad sea el prerrequisito irrenunciable de una sociedad avanzada.

Un ensayo sobre la libertad

El famoso tratado Sobre la libertad fue concebido como una protesta contra el moralismo de la Inglaterra victoriana. En su obra más importante Stuart Mill trató de defender una concepción de la vida política caracterizada por la libertad individual, con un gobierno más responsable y una administración eficiente, libre de prácticas corruptas.

Como casi todos los liberales de la época, Stuart Mill veía muchos peligros en las nuevas tendencias democráticas propias de la sociedad del siglo XIX, en especial la conocida como tiranía de las mayorías. Un temor que no se dirigía tanto al uso coercitivo del aparato estatal como a la coerción de la opinión pública que, dominada por el prejuicio y la costumbre, podía ser claramente intolerante con comportamientos de carácter disidente, excéntrico o simplemente diferente. De ahí que su preocupación fundamental fuera conciliar la participación de todos en el gobierno con el temor de que las masas carentes de la información necesaria para el buen gobierno utilizaran el poder para sus propios intereses.

Stuart Mill concebía la política democrática como un mecanismo fundamental para el desarrollo moral de los individuos y creía que la participación política, junto a una educación adecuada, era esencial para la formación de buenos ciudadanos. De no ser así, el poder administrativo se extendería progresivamente y los ciudadanos, carentes de información, serían cada vez menos capaces de controlar a los poderosos. Una verdadera democracia parecía ser un buen mecanismo para contrarrestar la burocracia, evitar la rutina organizativa y defender la libertad individual.

En el ensayo sobre la libertad Mill establece como nota definitoria del concepto de libertad la «individualidad». Realizar la individualidad es desarrollar todas las capacidades que cada uno tiene y para que esta pueda desarrollarse requiere dos condiciones: libertad y variedad de situaciones.

Para él cultivar la individualidad es afirmar la posibilidad de ser diferente. Y esto lo quiere Mill tanto para las personas intelectualmente cultivadas como para las que no lo estén. Como se ha comentado antes, y pese a su distinción de los placeres, no encuentra ninguna razón para que todas las existencias deban estar cortadas por el mismo patrón. Individualidad es sinónimo de originalidad. Por eso Stuart Mill protesta constantemente contra el hecho de que las reglas legales y sociales estén demasiado a menudo determinadas puramente por lo que gusta y no gusta a la sociedad y señala que estos gustos muchas veces son irracionales o se fundan en la ignorancia. Individualidad se opone a mediocridad.

Para Mill esto supone asumir el valor de la tolerancia, la cual implica una cierta falta de respeto: tolero tus creencias a pesar de que sé perfectamente que son absurdas y no tienen sentido. Sin embargo, sin tolerancia desaparecen las bases de una crítica racional. Podemos discutir, atacar, rechazar, condenar con pasión; pero no podemos exterminar al oponente, ya que esto significaría destruir lo bueno y lo malo. Equivaldría al suicidio intelectual de toda la sociedad. Por eso Stuart Mill insiste en que el respeto escéptico para las opiniones de nuestros adversarios es preferible a la indiferencia o el cinismo

John Stuart Mill había sido formado bajo la tutela de su padre James Mill y de su preceptor Jeremy Bentham según los principios de la doctrina utilitarista, cuya idea central es que la bondad de una acción debe juzgarse en función de si tiende o no a procurar la felicidad para el mayor número de individuos. Sin embargo Mill, en lo que supuso un giro espectacular , pensaba que este principio, en ocasiones, se utilizaba para conculcar los derechos individuales en nombre del bien común, y de manera especial la libertad.

Por eso señaló que el único objeto que autoriza a los hombres individual o colectivamente a turbar la libertad de acción de cualquiera de sus semejantes es la propia defensa. Es decir, que la única razón legítima para usar la fuerza contra un miembro de una comunidad civilizada es la de impedirle perjudicar a otros. En insiste en que no es razón suficiente la del bien físico o moral de este individuo. No puede obligarse a un hombre a hacer o no hacer una cosa porque esto fuera mejor para él, porque esto le haría más feliz o porque en opinión de los demás esto sería más prudente o más justo. Sobre sí mismo, sobre su cuerpo y sobre su espíritu, el individuo es soberano.

Esta doctrina, el «principio del daño», como fundamento para la existencia de libertad y, por lo tanto, como prerrequisito de un buen gobierno.

Las condiciones para el gobierno representativo

Stuart Mill empieza su tratado más extenso de filosofía política, las Consideraciones sobre el gobierno representativo, con la antigua pregunta de si el gobierno existe por naturaleza o por convención. Si el gobierno es del todo cuestión de convención, entonces las opciones son ilimitadas. Cualquier fórmula es posible. Si los gobiernos existen enteramente por naturaleza, entonces ninguna opción es posible. Ya viene prefijado.

Stuart Mill rechaza ambas posiciones y trata de mostrar el elemento de verdad que hay en cada una señalando tres condiciones que todo pueblo debe satisfacer para que un sistema particular de gobierno pueda triunfar. Primero, que el pueblo debe estar dispuesto a aceptarlo, segundo, dispuesto a hacer lo que sea necesario para mantenerlo en pie, y, finalmente, dispuesto a hacer lo que sea necesario para permitirle cumplir con su propósito. Las condiciones favorables al establecimiento y el mantenimiento de sistemas particulares de gobierno pueden ser resultado de la educación del pueblo; y dentro de los límites fijados por estas condiciones, la forma específica de gobierno será cosa de elección.

Aunque, como se ha comentado arriba, una prueba del buen gobierno es la medida en la que promueve la virtud y la inteligencia del pueblo mismo, la otra es la medida en que la maquinaria de gobierno aprovecha las buenas cualidades de la población. Por ello el fin del gobierno debería ser mejorar al pueblo mediante la educación y dar buen uso a las más altas cualidades que haya alcanzado.

Esto abre la discusión a una pega en su argumento: ¿No sería entonces mejor tener un despotismo benévolo, un rey-filósofo, en lugar de un gobierno representativo? Bastaría con tener a un hombre capaz y sabio al frente del gobierno para que educara al pueblo.

Después de considerar los beneficios que pueden derivarse del gobierno absoluto de un individuo intelectual y moralmente superior, Mill encuentra varios argumentos decisivos en su contra. Uno de ellos, que procede de la anterior teoría de Bentham: los derechos e intereses de cualquier persona solo están seguros contra su violación cuando se está dispuesto a defenderlos y se es capaz de hacerlo. Sin embargo, en un despotismo benévolo, los derechos de los hombres, aquellas limitaciones al poder, no están seguras porque dependen de la garantía del tirano.

Aunque unos déspotas específicos en algunos casos puedan proteger estos derechos, siendo como es la naturaleza humana no se puede confiar demasiado en el despotismo. Este argumento es apoyado por los testimonios históricos, los cuales nos muestran que los pueblos libres han prosperado más que los pueblos que vivieron bajo despotismos.

El otro argumento llega hasta la raíz de distintivo en la teoría de Stuart Mill. El despotismo exige obediencia de parte del cuerpo ciudadano, es decir, pasividad. Sin embargo, la excelencia intelectual, práctica y moral, los más altos objetivos que el Estado debe esforzarse por cultivar entre sus ciudadanos, son producto de un carácter activo. Por consiguiente, el gobierno popular es la constitución ideal por dos razones: protege los derechos de los individuos, y promueve su supremo desarrollo moral e intelectual.

Pero además, para Stuart Mill el gobierno representativo no solo es la constitución mejor; es que es la única forma de gobierno que puede establecerse en el mundo moderno. Eso sí, Mill incidió en que en todo caso es condicional a un grado de madurez que haga posible esta forma de autogobierno. Donde el pueblo aún tiene «alguna lección que aprender», otra forma de gobierno podría ser más apropiada. Por ejemplo, podrá aprender la obediencia más fácilmente de un caudillo militar o de un rey que pueda enseñarle a superar ese espíritu local que permite que haya una autoridad central. Omitiendo defectos como estos (que Mill consideraba que no eran problema en la Inglaterra de su época) un gobierno representativo constituido en su debida forma sería el que más ayudara al pueblo a lograr el avance hacia la siguiente etapa de la sociedad.

Gobierno, representación y participación

En términos generales, Stuart Mill abogaba por una democracia vigorosa que contrarrestase los peligros de un Estado sobredimensionado y excesivamente intervencionista. Solo la democracia podía contrarrestar a la burocracia, muy en la línea de lo que Weber diría a principios del siglo siguiente.

Según Mill la idea de la polis de la antigua Grecia no podía sostenerse en la sociedad moderna. La noción de autogobierno o gobierno de asambleas abiertas es (de acuerdo con la tradición liberal en su conjunto) impracticable para toda comunidad que exceda a una pequeña ciudad. Por encima de los pequeños números, los individuos no pueden participar más que en una porción muy pequeña de los asuntos públicos. Además existen límites geográficos y físicos obvios al momento y el lugar en que las personas pueden reunirse. Estos son límites difíciles de superar en una comunidad pequeña y en una grande directamente son irresolubles.

Los problemas que plantea la regulación en un país densamente poblado son complejísimos para cualquier sistema de democracia directa. Más aún, cuando el gobierno es el gobierno de todos los ciudadanos existe el constante peligro de que los más sabios y experimentados sean eclipsados por la falta de sabiduría, habilidad y experiencia de la mayoría. Esta última puede contrarrestarse poco a poco con la experiencia en los asuntos públicos (votaciones, servicios judiciales, participación extensa en el gobierno local) pero solo hasta cierto punto. Por lo tanto, la forma de gobierno ideal en las condiciones modernas comprende un sistema democrático representativo, en el que el pueblo ejerza, a través de diputados periódicamente elegidos por él, el poder de control último.

Un sistema representativo, junto con la libertad de expresión, de prensa y de reunión, tiene ventajas claras. Proporciona un mecanismo mediante el cual los poderes centrales pueden ser observados y controlados, establece un foro (parlamento) que actúa como perro guardián de la libertad y como centro de la razón y el debate o se aprovecha a través de la competición electoral de las cualidades de liderazgo con intelecto para el máximo beneficio de todos. Mill argumentaba que no existía una alternativa deseable a la democracia representativa, a pesar de que era consciente de algunos de sus costes.

Sin embargo, en el fondo Stuart Mill confiaba extraordinariamente poco en el juicio del electorado y de los elegidos. Si bien defendía que el sufragio universal era esencial, recomendó un sistema complejo de voto plural, con el fin de que las masas, la clase trabajadora, no tuvieran la oportunidad de someter el orden político a lo que simplemente denominaba ignorancia.

Dado que los individuos tienen capacidades muy distintas y solo unos pocos han desarrollado sus plenas capacidades, ¿no sería conveniente que algunos ciudadanos tuvieran más influencia en el gobierno que otros? Por desgracia para la lógica de su argumento, así pensaba Mill. Todos los adultos debían tener un voto pero los más sabios y con más talento debían tener más votos que los ignorantes. Mill tomó el estatus ocupacional como una guía aproximada para la asignación de los votos y ajustó consecuentemente su concepción de la democracia: aquellos con más conocimientos y habilidad (que por casualidad se correspondían con los trabajos mejor pagados y más privilegiados) no podían perder en las elecciones ante los menos capacitados, es decir, las clases trabajadoras.

Pero para evitar el gobierno de las clases operativas y, en ese sentido, el gobierno egoísta de las clases propietarias no bastaba tan solo un sistema de voto; era preciso también garantizar la pericia en el gobierno. ¿Cómo podía garantizarse esto? Para él hay una distinción radical entre controlar los asuntos del gobierno y gobernar realmente. Las cuestiones de gobierno requieren un trabajo especializado. Cuanto más se entrometa el electorado en este asunto, y cuantos más diputados y cuerpos representativos interfieran en la administración diaria, mayores serán los riesgos de minar la eficiencia.

El parlamento debía nombrar individuos para los puestos ejecutivos; debe servir como el foro para la articulación de las necesidades y de las demandas, y para el desarrollo de la discusión y la crítica; debe actuar como el sello último de aprobación o consentimiento nacional. Ahora bien, el parlamento no debe administrar o redactar los detalles de la legislación, ya que no tiene competencia en este dominio.

La democracia representativa, entendida así, podría combinar la responsabilidad con la profesionalidad y la pericia; puede combinar las ventajas del gobierno burocrático, sin sus desventajas. Estas últimas se contrarrestan con la vitalidad inyectada en el gobierno por la democracia. Mill valoraba tanto la democracia como el gobierno especializado, y creía firmemente que uno era condición del otro: ninguno podía alcanzarse independientemente. Lograr el equilibrio entre ellos era, pensaba, una de las cuestiones más difíciles, complicadas y centrales del arte de gobernar.

La visión de Stuart Mill

John Stuart Mill trató de combinar argumentos favorables a la democracia con argumentos a favor de la protección de las minorías. Si bien era extremadamente crítico con las grandes desigualdades de renta, riqueza y poder (reconocía, especialmente en sus últimos escritos, que impedían el pleno desarrollo de la mayoría de los seres humanos y especialmente de las clases trabajadoras), ello choca con algunos de los argumentos que maneja sobre la igualdad política y social.

De hecho, su postura es una forma de «elitismo educacional» puesto que trata de justificar una posición privilegiada para aquellos con conocimientos y formación. En ese sentido se parece mucho a una revisión moderna de los filósofos-reyes. Asigna el papel del liderazgo político en la sociedad a una clase de intelectuales, que, en el sistema de reparto de votos de Mill, tendrían un poder electoral considerable. Y eso que llega a esta postura a través de su énfasis en la importancia de la educación como una fuerza clave de la libertad y la emancipación.

Por eso el pensamiento de Stuart Mill me ofrece un juicio contradictorio. Es una postura plenamente comprometida con el desarrollo moral de todos los individuos, pero que al mismo tiempo justifica desigualdades importantes con el fin de que los educadores estén en situación de educar a los ignorantes. Por lo tanto presenta algunos de los argumentos importantes a favor del Estado democrático, los cuales merecen la pena, pero habría que tomar más distancia con las propuestas prácticas que sugiere, las cuales en la práctica impedirían su realización.

En segundo lugar, en los argumentos sobre la economía política de libre mercado y la mínima interferencia del Estado se adelantan los principios del liberalismo económico clásico. De acuerdo con esta postura, el sistema legal debería maximizar la libertad de los ciudadanos —fundamentalmente, asegurar su propiedad y el funcionamiento de la economía— de tal forma que estos puedan perseguir libres de impedimentos los fines elegidos por ellos. Para él, la vigorosa protección de la libertad individual permite a los más dotados (los más capaces) prosperar, y garantiza un nivel de libertad política y económica que, a largo plazo, beneficia a todos.

En tercer lugar, si bien Mill, a lo largo de casi toda su vida, se mantuvo firme en la opinión de que el Estado liberal debía ser neutral (los individuos debían ser tan libres como fuera posible), algunas de sus ideas pueden desarrollarse para justificar una visión de la política reformista o intervencionista. El estado democrático liberal de Mill tiene asignado un papel activo en la protección de los derechos de los individuos a través de la creación de leyes diseñadas para proteger a grupos como las minorías étnicas y para realzar la posición de la mujer. Por ejemplo, su obra El sometimiento de la mujer fue militantemente feminista.

Además, si tomamos en serio el principio de libertad de Mill, si se exploran aquellos casos en los que estaría justificado intervenir políticamente para evitar el perjuicio a otros, hay una tensión fuerte con su concepción del libre mercado. La salud y la seguridad laboral, el mantenimiento de la salud general y la protección frente a la pobreza (de hecho, todas las áreas de preocupación del estado de bienestar después de la Segunda Guerra Mundial) podrían incluirse dentro de la esfera legítima de acción estatal para evitar el perjuicio.

Así, no hay duda de que Stuart Mill ofrece algunas de las bases tanto del pensamiento elitista intelectual como del fundamento del intervencionismo social en una obra tan rica como, en algunas partes, contradictoria.

Pablo Simón, La democracia según John Stuart Mill, jot down, 13/05/2014

Comentaris