Psicologia de les pors apocalíptiques.

Existen varios impulsores psicológicos del pensamiento apocalíptico, siendo uno de ellos sin duda el instinto de conservación. Si sobrerrepresentamos los peligros, aseguraremos la protección y la supervivencia. Al fin y al cabo, nuestro cerebro está programado para la supervivencia y, por tanto, tiende a mirar al pasado con nostalgia, a dulcificarlo, porque ya no puede hacerle daño. Sin embargo, el futuro es siempre incierto, potencialmente dañino. Pero hay más factores psicológicos que favorecen el pensamiento apocalíptico.

Uno se encuentra, paradójicamente, en quienes se oponen al conservadurismo instintivo. A pesar de él, entre nosotros surgen ávidos conquistadores, descubridores, individuos que desafían lo establecido ambicionando mejorar. Rompiendo vallas y alcanzando plátanos. Estos perfiles parecieran alejados de todo pensamiento apocalíptico, confiados en sus capacidades y en las de la humanidad para abrirse paso y prosperar. Sin embargo, en su afán de perfectibilidad, estos mismos pueden impulsar el pensamiento apocalíptico con su inconformismo ante las eternas carencias y defectos pendientes.

A pesar de que mejoramos, lo hacemos al identificar y señalar con facilidad dónde aún no lo hemos hecho. Y eso tiene su reverso tenebroso. Porque el inconformismo fecundo puede llegar a renunciar a la objetividad. Y que en él anide la percepción de que “cuanto peor, mejor”, un sesgo falso pero útil para movilizarnos. De ahí que una capacidad para detectar las carencias insatisfechas del progreso nos lleve siempre a relativizarlo. Este mecanismo psicológico es conocido como el “cambio de concepto inducido por la prevalencia”. Este fenómeno nos impide reconocer los logros, y por eso, aunque nunca hemos vivido mejor que ahora, abunda en muchos la percepción de que cada vez el mundo está peor. Lo que para nuestros abuelos no era un problema, para nosotros se convierte en el nuevo caballo de batalla a combatir. Y, si nos ponemos, son frustrantemente infinitos caballos.

Un conocido experimento sobre puntos morados lo evidenció: los participantes eran expuestos a una imagen y debían determinar si los puntos eran azules o morados. En las primeras pruebas, a todos se les mostró la misma cantidad de puntos azules y morados, y los sujetos acertaron. Después, comenzaron a eliminar los puntos azules hasta que los morados prácticamente prevalecieron por completo. Al contrario de lo que cabría esperar, las respuestas se volvieron cada vez menos precisas y los participantes identificaron tonos de morado como azul, manteniendo un equilibrio de colores.

El experimento se extendió a escenarios positivos y negativos. Identificando por ejemplo rostros amenazantes y no amenazantes. A medida que se presentaban menos situaciones negativas claras, más situaciones positivas se convertían en negativas. Esa experiencia nos resulta familiar en las tensiones de la batalla cultural, en las que, con el afán de luchar de manera legítima por mejoras pendientes de las minorías, a veces se renuncia a la objetividad y se distorsiona la intuición más razonable. Sucede por ejemplo con la reducción manifiesta del racismo o de la pobreza que se sustituyen por microagresiones y la afirmación de muchos de que el racismo o la pobreza son tan malos o peores que nunca. La emergencia de la ideología woke obedece en gran medida a este fenómeno.

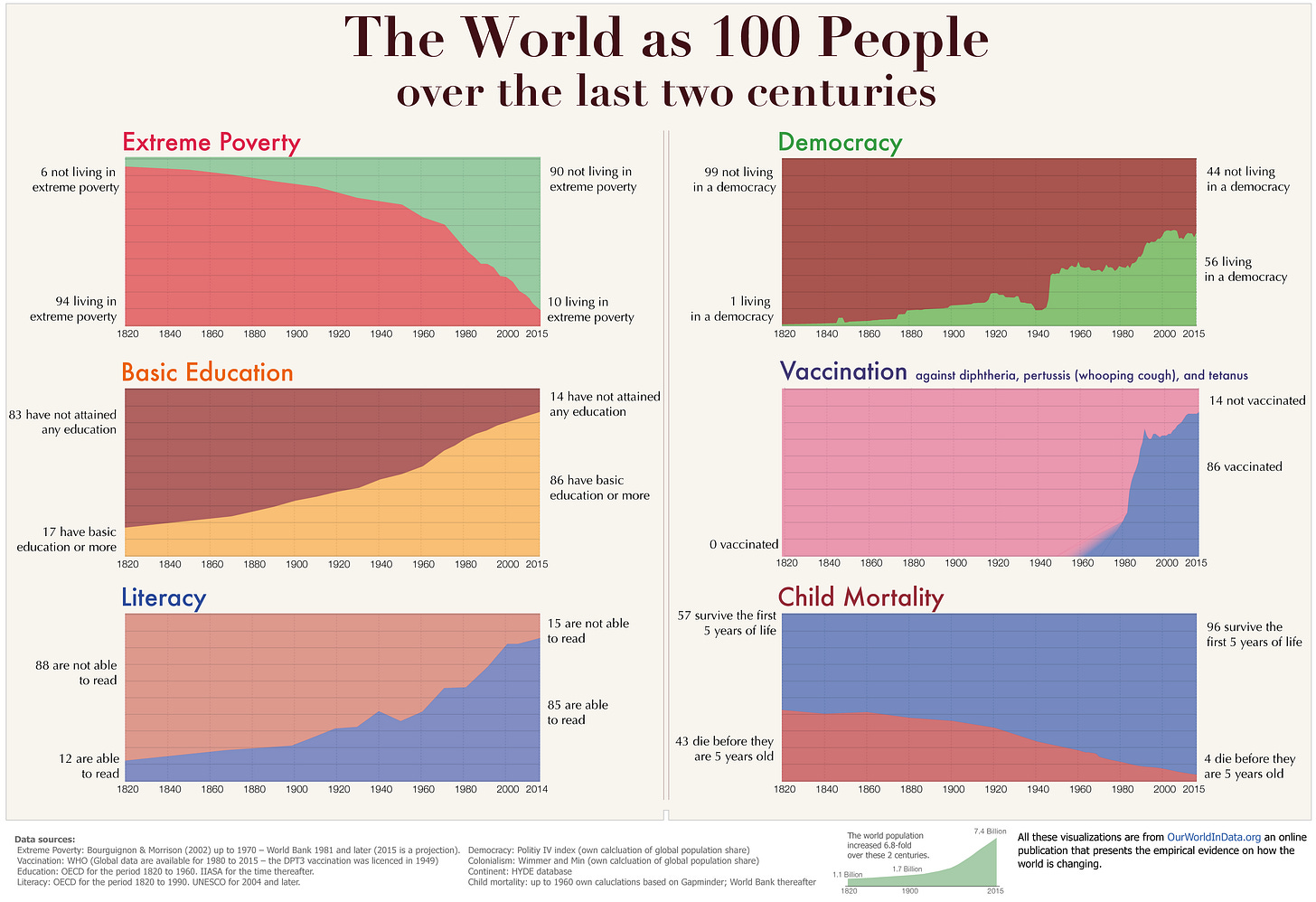

Según la inmensa mayoría de los parámetros, vivimos en el mejor momento de la historia. La mayor parte de nosotros sería difícil que estuviera aquí de haber nacido hace unas pocas décadas, y totalmente imposible si hablamos de un siglo. Basta con pensar en una habitual apendicitis, sin penicilina, o las comunes cesáreas, sin anestesia ni antibióticos. La desigualdad global hace que buena parte del globo todavía esté condenada a no disfrutar de estos beneficios, pero el progreso es innegable bajo todo tipo de métricas:

El mundo es mucho más morado. Sin embargo, la evolución nos ha codificado con un sesgo de negatividad porque las cosas malas pueden matarnos, así que, aunque hay muchas más cosas buenas (moradas), comenzamos a percibirlas de forma distinta para mantener una homeostasis con las malas (azules).

Indudablemente, existe otro sesgo que favorece el pensamiento apocalíptico y es el sesgo de disponibilidad. Tendemos a creer que la información disponible representa la realidad. Pero si esta está sesgada algorítmicamente hacia contenidos más extremos, es inevitable que nuestra visión sea más sombría. Y así, como dicen los anglosajones, pasamos del criterio “si sangra, es noticia” a incorporarnos a teorías de la conspiración. De forma que si apenas hay asesinatos, robos u ocupaciones, las noticias nos los brindan. Y, si no lo hacen, muy pronto arraigará en nosotros la tentación de creer en un complot que los oculta.

Me atrevería a decir, además, que existe otro sesgo y es el del “egocentrismo histórico”, un sesgo colateral ligado a nuestra necesidad de sentido y construcción de nuestra identidad. Ese sesgo nos da una autoimportancia histórica desmedida: nos gusta creer que somos más protagonistas de la historia de lo que realmente lo somos. Eso hace que no nos agrade pertenecer a una época irrelevante en términos históricos, que diluya nuestra existencia en el mar del anonimato. Nos resulta mucho más atractivo sentirnos partícipes de una época singular, aunque sea convulsa. Por eso el reclamo periodístico también nos invita a participar del “partido del siglo”, del “momento histórico”, del “acuerdo inaudito”, etc. El salto a los titulares apocalípticos es inmediato.

Javier Jurado, El pensamiento apocalíptico, Ingeniero de Letras 22/02/2025

Comentaris